監修者:中嶋 淑文

税理士法人しんぎ/税理士

<主な活動・経歴>

平成20年12月 税理士登録

接骨院・整骨院・鍼灸院専門の税理士として、数多くの鍼灸師から相談を受ける

遠方の接骨院、整骨院、鍼灸院にも対応

鍼灸院を経営していると、売上が安定してきたタイミングで「法人化」を考えることもあるでしょう。

しかし、「本当に法人化すべきなのか」「どのタイミングが適切なのか」「手続きの進め方がわからない」と悩む鍼灸師の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、鍼灸院を法人化するメリット・デメリット、個人事業との違い、具体的な手続きの流れを解説します。

個人事業と法人の違い

同じ業績の鍼灸院であっても、そこを個人が経営しているのか、もしくは法人が経営しているかによって関わる法律が違い、その結果、税金や社会保険など出ていくお金には大きな違いがあります。

これが鍼灸院を経営する方が法人化を検討する大きな理由の1つとなっています。

「利益は伸びてるけど、個人事業と法人、どちらが自分に合っているのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

税金や社会保険の負担、設立の手続きなど、違いを知ることで判断しやすくなります。

主な違いを比較表にまとめましたので、参考にしてください。

| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |

| 設立費用 | 0円 (開業届提出) | 株式会社:約22万円~ 合同会社:約10万円~(定款作成、登記費用、登録免許税など) |

| 税金 | 所得税(累進課税) 住民税 個人事業税 個人住民税 | 法人税(15%~23%) 法人事業税 法人住民税 |

| 社会保険の加入義務 | なし (従業員5人未満の場合) | あり |

| 経費の範囲 | 狭い | 広い |

| 会計・経理 | 個人の確定申告 | 法人決算書・申告 (税理士に依頼するのが一般的) |

| 事業維持費 | 特になし | ・赤字でも7万円の法人住民税 ・社会保険の企業負担 |

| 社会的信用度 | 低い | 高い |

| 融資の受けやすさ | 厳しい | 受けやすい |

| 赤字の繰り越し | 3年 ※青色申告の場合 | 10年 |

| 事業継承のしやすさ | しにくい | しやすい |

| 事業廃止 | 無料(廃業届提出) | 数十万~ (解散登記など) |

鍼灸院を法人化するメリット・デメリット

個人事業と法人の違いを知った上で、法人化のメリット・デメリットについて詳しく説明します。

メリット

法人化するメリットのうち、代表的なとして、以下の3つあります。

【法人化のメリット】

- 節税の可能性がある

- 社会的信用が向上する

- 従業員の雇用がしやすくなる

それぞれについて説明します。

節税の可能性がある

所得税と法人税では、税率が違います。そのため、法人になると個人事業よりも税制面で有利になる可能性があります。

ほかにも、自分への給与を経費とすることができ、経費として計上できる項目が増えるため、最終的に手元に残るお金が増えることも期待できるでしょう。

社会的信用が向上する

法人化すると、銀行や取引先からの信頼が高まり、融資が受けやすくなることがあります。

また、名刺や看板に「株式会社」や「合同会社」と記載できることで、患者さんにも安心感を与えやすくなるでしょう。

特に、企業やスポーツ団体と契約する場合は、法人である方が選ばれる可能性が高くなることもあります。

従業員の雇用がしやすくなる

法人化すると社会保険に加入するため、一般的に個人事業より福利厚生が充実しています。

これにより、求人の魅力が高まり、優秀な人材を確保しやすくなります。

デメリット

一方、注意しなければならないデメリットは以下の3つです。

【法人化のデメリット】

- 必ず社会保険料の負担が発生する

- 手続きや経理が複雑になる

- 利益が少ないと節税効果が薄くなることも

必ず社会保険料の負担が発生する

法人化すると、必ず社会保険に加入しなければなりません。

そのため、仮に税金が少なくなったとしても社会保険の金額を合わせると支払いの額が大きくなることがあります。

この点が法人化を後悔される場合のよくある理由なので、必ず専門家に相談することをおすすめします。

手続きや経理が複雑になる

法人化すると、設立や廃業時の手続きや経理業務、税務申告などが個人事業よりも複雑になります。

法人の確定申告書の作成は、個人の確定申告書より、難易度が高いため、多くの方が税理士に依頼することが一般的で、その分のコストも考える必要があります。

また、社会保険の手続きや登記など、法人特有の作業も増えるため、事務作業にかかる時間や労力を十分に考え、準備しておくことが大切です。

利益が少ないと節税効果が薄くなることも

個人事業主は赤字だと税金がかかりませんが、法人は、たとえ赤字であっても均等割りという法人住民税という税金がかかります。

そのため、法人化を考える際は、利益が一定額を超えてから法人化を考えるのが理想的です。

個人の鍼灸院が法人化を考えるタイミング

法人化の理由はさまざまですが、節税を目的に法人化を考える方も多くいます。

法人化すると、個人事業主とは違い、課税される税金の種類が変わり、経費として認められる範囲も広がります。

ただし、法人化を決める前に、節税の仕組みを理解したうえで、判断すべきです。

ここでは、法人化を考えるときに、知っておくべき税金のルールを解説します。

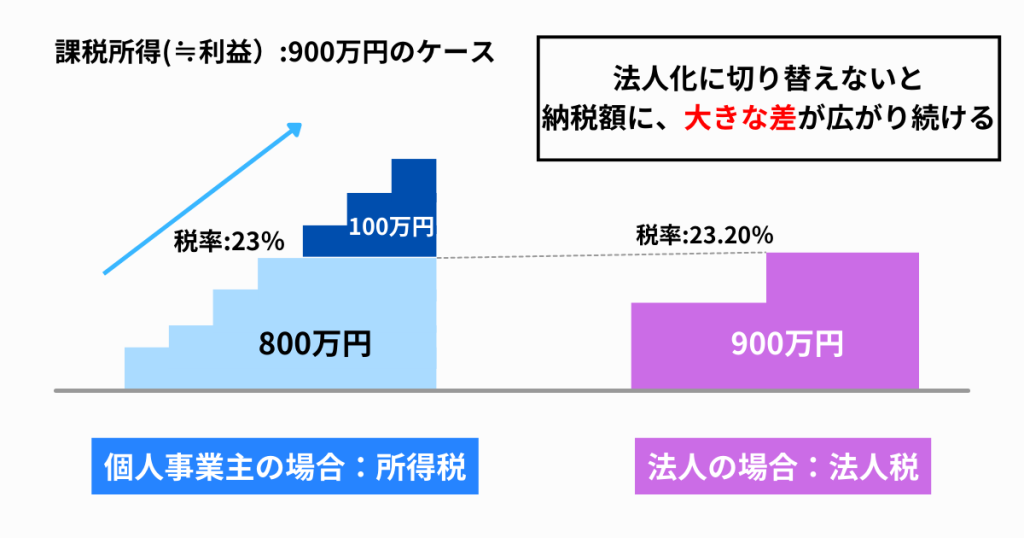

所得税・法人税の違い

※法人住民税・個人住民税などは考慮していません。

| 所得 | 所得税(個人事業主) | 法人税(法人) |

| ~195万円 | 5% | 15%(法人所得800万円以下)約23%(法人所得800万円超) |

| 195万円~330万円 | 10% | |

| 330万円~695万円 | 20% | |

| 695万円~900万円 | 23% | |

| 900万円~1,800万円 | 33% | |

| 1,800万円~4,000万円 | 40% | |

| 4,000万円~ | 45% |

個人事業主から法人にする場合、利益に課される税金の種類が変わります。

個人事業主だと「所得税」がかかり、利益が多くなると税率が高くなる仕組みです。

所得税の税率は、5%から45%までの7段階があり、利益に応じて段階的に上がります。

一方、法人化すると、税金は「法人税」に変わります。

法人税は利益の金額に応じて2段階の税率が適用され、800万円までは15%、それを超える部分には約23%の税率がかかります。

国に対する税金に限っては、法人化することで、税率を半分近くまで抑えることができる場合があります。

法人化の一例:従業員なしで年間利益が800万円以上の場合

【例:年間利益が800万円の場合】

<個人事業主>

- 所得税(約20%):800万円に対して160万円の税金

- 手取り:640万円

<法人の場合>

- 法人税(800万円までは15%):800万円 × 15% = 120万円の法人税

- 手取り:680万円(個人事業主より40万円多い)

法人化を考える基準は売上ではなく、利益です。

ただし、それ以外にも法人には社会保険料などの負担が増える点に注意が必要です。

特にスタッフを雇う場合、従業員の社会保険料を折半する必要があり、これが新たな負担として発生します。

法人化を検討する要素としては、個人の事業におけるの税金+国民年金+健康保険と法人にかかる税金+社会保険の費用+院長本人の給与を

鍼灸院を法人化する手続きの流れ

法人化の流れを知っておくと、手続きがスムーズに進みます。

ここでは、設立までの具体的なステップを解説します。

1.定款(ていかん)を作成する(担当分野:司法書士)

定款(ていかん)とは、会社の基本的なルールを定めた書類です。

会社設立には必ず作成が必要で、発起人が作成しなければなりません。

特に、商号などの必須項目があり、これを省略したり誤った記載をすると定款自体が無効になる可能性があります。

作成には時間がかかることもあるので、早めに準備を始めることをおすすめします。

定款は、会社設立後に登記申請や口座開設時にも必要となりますが、提出する際には原本のコピーに証明書を添付することが求められます。

詳しい手順や注意点については、下記の記事を参考にしてください。

定款とは?意味と作り方、記載事項をわかりやすく解説 – 起業・開業お役立ち情報 – 弥生株式会社【公式】

2.会社の印鑑を作る(担当分野:司法書士)

法人設立には、会社の印鑑が必要です。書類に押す必要があるため、事前に用意しましょう。

一般的に次の3種類を作ることが多いです。

- 代表印(実印)…登記や契約で使用し、法務局に登録が必要

- 銀行印…法人口座の開設や銀行取引で使用

- 角印…見積書や請求書などの書類に使用

特に代表印は登記や契約で使うため、法務局に登録が必要です。

印鑑を購入する際、3種類セットの相場は5,000円~30,000円ほどです。

鍼灸院の経営で使うことを考え、シンプルで分かりやすいデザインを選びましょう。

3.定款を認証を受ける(担当分野:司法書士)

作成した定款は、公証役場で認証を受ける必要があります。

これは会社設立の登記に必須ですが、合同会社などの場合は認証は不要です。

定款の認証を受けるためには、事前に公証役場を予約し、本店所在地と同じ都道府県の公証役場に出向きます。

発起人全員が出向くのが基本ですが、行けない場合は委任状を持参します。

持参するものは以下です。

- 公証人手数料(5万円)

- 謄本交付手数料(約2,000円)

- 押印済み定款3通

- 発起人全員の印鑑証明書

- 発起人全員の実印

- 委任状(代理人が行く場合)

認証後、定款1通は公証役場に保管され、収入印紙を貼って消印が行われます。

4.登記申請を行う(担当分野:司法書士)

法務局で登記申請をすると、法人として正式に認められます。

- 定款

- 登記申請書

- 印鑑届出書

- 印鑑証明書

- 資本金の払い込み証明書

- 役員の就任承諾書

- 登録免許税の収入印紙貼付台紙

- 代表者の本人確認書類

漏れがないように、事前に必要書類を確認しておきましょう。

登記が完了した後、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得すれば、法人口座の開設やその他の手続きに使えます。

5.(保健所・税務署)開業届を提出する(担当分野:税理士)

法人設立後、税務署や自治体へ届出を行います。

- 税務署…法人設立届出書、青色申告の申請書などを提出

- 自治体…法人住民税の届出

また、法人として社会保険の加入手続きを忘れずに行いましょう。

社会保険の加入は、従業員の有無に関係なく必要なので注意しましょう。

5.法人口座を開設する

銀行によっては審査があるため、登記簿謄本、法人の印鑑(銀行印)、代表者の本人確認書類などを準備しておきましょう。

事業の信用にも関わるため、しっかりと手続きしておくことが大切です。

6.年金事務所に社会保険加入申請(担当分野:社労士)

法人は、社会保険に加入しなければなりません。なので、法人化したら、年金事務所で加入手続きをしましょう。

万が一、分からない場合などあれば、社労士に相談しましょう。

適切なサポートを受けながら、安定した経営を目指しましょう。

鍼灸院の法人化なら「税理士法人しんぎ」へご相談を

法人化には、さまざまな書類や審査が多く、一筋縄ではいきません。

法人化は経営に関わる大きな決断となるため、専門家のサポートが重要です。

そのため、専門家に頼ることをおすすめします。

「税理士法人しんぎ」は、鍼灸院をはじめとする治療院への豊富な実績があります。

鍼灸業界ならではの知識と経営のノウハウを活かして、経営面でもしっかりサポートしてくれるでしょう。

不安な点やわからないことがあれば、ぜひ一度相談してみてください。

まとめ

法人化を検討する際は、税金面や事業拡大の可能性をしっかりと見極めることが大切です。

メリットとデメリットをよく考えながら、タイミングを見つけましょう。

本記事が、法人化に対する疑問や不安の解消に少しでも役立つことができれば幸いです。

今回の記事へのご質問・お問い合わせは、下記フォーマットにご記入の上送信してください。

内容を確認後、担当者より返信させていただきます。